当院について

ごあいさつ

理事長・院長

山尾 令

山尾病院は昭和7年開設以来、昼夜を問わず

地域医療を担い、安心・安全を守るために邁進してきました。

質の高い、思いやりのある看護・介護

そして地域とともに歩んできたゆるぎない実績・・・

これからも、地域医療ネットワークの一つとして

かけがえのない命を見つめ、

最善の医療サービスをお届けいたします。

長年培ってきたあたたかな看護・介護を患者さまのもとへ、

そしてこの地域へ。

私たちはこれからも「患者さまファースト」で、

信頼される病院を目指します。

病院概要

- 病院名

- 山尾病院

- 病床数

- 105床

個室

2人室

4人室 - 開設年月日

- 昭和7年7月1日

愛知県幡豆郡西尾町大字鶴城字永吉59番地にて診療所開設 - 診療科目

- 大腸・肛門外科、消化器内科、糖尿病内科、呼吸器内科、内科、整形外科、リハビリテーション科、脳神経外科、循環器内科

- 検査

- 胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査、腹部エコー検査、頸動脈エコー検査、骨塩検査、一般撮影検査、MRI 検査、CT検査、大腸CT検査

施設基準

基本診療料の施設基準等

- 地域包括ケア病棟入院料 1

- 看護職員配置加算

- 看護補助体制充実加算 1

- 療養病棟入院料

- 療養病棟療養環境加算

- 医療安全対策加算

- 医療安全対策地域連携加算

- 感染対策向上加算 3

- 患者サポート体制充実加算

- 栄養サポートチーム加算

- データ提出加算

- 入退院支援加算

- 認知症ケア加算

- 診療録管理体制加算 1

- 機能強化加算

- 医療DX推進体制整備加算

特掲診療料の施設基準等

- がん治療連携指導料

- ニコチン依存症管理料

- 在宅時医学総合管理料

- 施設入居時等医学総合管理料

- 神経学的検査

- 在宅療養支援病院 (「第14の2」の1の(3)に規定する)

- コンピューター断層撮影(CT撮影)

- 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)

- 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ

- 運動器リハビリテーション料Ⅰ

- 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ

- がん患者リハビリテーション料Ⅰ

- 外来·在宅ベースアップ評価料Ⅰ

- 入院ベースアップ評価料28

その他

- 入院時食事療養(Ⅰ)、入院時生活療養(Ⅰ)

入院基本料に関する事項

2025/1/1 現在

4階病棟では「地域包括ケア病棟入院料」および「看護職員配置加算」、「看護補助体制充実加算1」を算定しています。

1日に18人以上の看護職員(看護師・准看護師)および看護補助職員が勤務しています。

時間帯ごとの配置は次のとおりです。

- 8:30-17:30まで

- 看護職員一人あたりの受け持ち数は4人以内です。

- 17:30- 8:30まで

- 看護職員一人あたりの受け持ち数は20人以内です。

3階病棟では「療養病棟入院料」を算定しています。

1日に18人以上の看護職員(看護師・准看護師)および看護補助職員が勤務しています。

時間帯ごとの配置は次のとおりです。

- 8:30-17:30まで

- 看護職員および看護補助職員一人あたりの受け持ち数は5人以内です。

- 17:30- 8:30まで

- 看護職員および看護補助職員一人あたりの受け持ち数は20人以内です。

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)の届出にかかる食事提供を行っています。

管理栄養士によって管理された食事を適時適温で提供しています。

- 朝食については 8時以降

- 昼食については 12時以降

- 夕食については 18時以降

保険外負担に関する事項

2025/1/1 現在

当院では、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担額をお願いしております。

【オムツに関するもの】

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| Aセット | 1,056円 |

| Bセット | 924円 |

| Cセット | 495円 |

【文章料に関するもの】

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 診断書(1通) | 3,300円 |

| 健康診断書(1通) | 2,200円 |

| 死亡診断書(1通) | 3,300円 |

| 証明書(通院・入院)(1通) | 1,100円 |

| 生命保険証明書(1通) | 3,300円 |

| オムツ証明書(1通) | 550円 |

| 療養補助金請求書(1通) | 550円 |

| 身体障害者診断書(1通) | 11,000円 |

| 年金診断書(1通) | 8,800円 |

【理美容に関するもの】

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 調髪 | 2,530円/回 |

【その他】

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 診察券再発行代 | 110円 |

| 付き添い食事(朝) | 550円 |

| 付き添い食事(昼) | 660円 |

| 付き添い食事(夕) | 660円 |

【診療に関するもの】

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 健康診断 | A 2,200円 |

| B 4,400円 | |

| C 7,150円 | |

| D 9,350円 | |

| E 11,000円 | |

| 予防接種費用各種 | |

| インフルエンザ | 4,400円 |

| 肺炎球菌 | 8,800円 |

| おたふく | 5,500円 |

| 水痘 | 7,700円 |

| 麻疹・風疹 | 7,700円 |

| コロナ | 16,500円 |

| 帯状疱疹(生ワクチン) | 7,700円 |

| 帯状疱疹(不活化ワクチン) | 22,000円(1回) |

| ED治療薬 | 1,870円/錠 |

| AGA治療薬 | 11,000円/4週間分 |

| 検査食エニマクリン | 1,404円 |

| エンゼルケア | 11,000円 |

| ビタミン注射 | 1,650円 |

| 風疹検査 | 3,300円 |

特別な療養環境の提供に関する事項

2025/1/1 現在

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 個室A 407号室 | 11,000円 |

| 個室B 320号室 | 8,250円 |

| 個室C 307号室 | 6,600円 |

| 個室D 406号室 | 5,500円 |

| 個室E 308号室 310号室 311号室 312号室 415号室 | 3,520円 |

| 個室F 313号室 315号室 327号室 328号室 330号室 | 2,200円 |

| 2人室 401号室 | 1,650円 |

※当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

※当院は、生活保護法指定医療機関です。

※当院は、労災保険指定医療機関です。

※当院は、原爆被爆者一般疾病指定医療機関です。

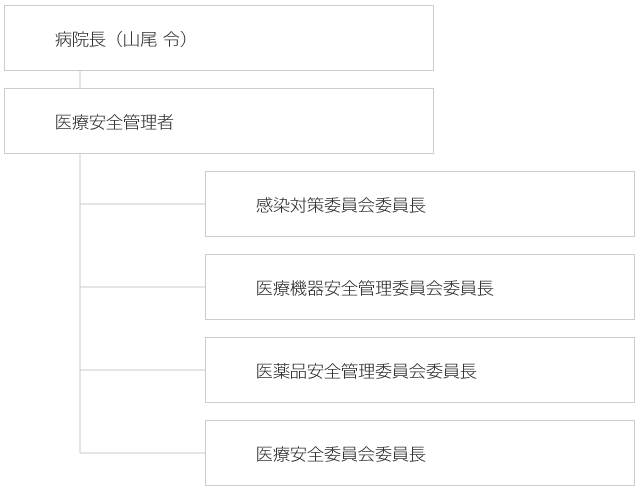

医療安全管理

理念

当院では、『私たちは、患者様に思いやりの心を持ち、地域に根ざした信頼される病院を目指します』という基本理念のもと、患者様に安心して医療を受けていただくため、各委員会を設け、適宜委員会活動を行い、医療事故や院内感染の未然防止、発生時の適切な対応・再発防止に取り組むことを心がけています。

医療法人秀麗会 山尾病院 医療安全管理組織図

患者の皆さまへ

当院では、患者様と一緒に《安全な医療》が行われる環境づくりを行いたいと考えております。患者誤認による医療事故を防ぐため、国際的にも推奨されている患者様ご自身に名前を名乗っていただく患者確認を推奨しています。そのため、レントゲンや採血などの各種検査前や、注射などの処置前に、いま一度お名前を確認させていただきます。お手数ではございますが、スタッフから要望があった際には、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

医療安全管理における活動

1.情報の分析と収集

医療安全にかかわる情報(各部署から提出されるレポート:医療事故(医療過誤を含む)の収集と分析、傾向の把握と対策の立案、各部署での共有と院内での共有を図ることで大きな事故につながらないように取り組んでいます。

2.医療の安全のための教育・研修会の開催

年2回 全職員への医療事故防止に関する教育・研修会の企画運営を行っています。

年2回 全職員への感染対策に関する教育・研修会の企画運営を行っています。

3.医療安全管理対策の推進に必要な情報の収集

医療事故調査・支援センター 一般社団法人 日本医療安全調査機構より医療事故情報収集事業の提供を受けています。

また当院は藤田医科大学病院と提携しており、当院で起きた事故事例に関して、客観的な分析や見解を受けられるシステムがあります。

藤田医科大学病院内で行われる連携施設向けの研修会も受けられるような環境があります。

それらから得た情報を当院の現状と照らし合わせ、職員に伝達するようにしています。

4.KYTラウンド(危険予知トレーニング)

医療安全委員会内にKYTラウンドチームを発足させ、定期的に委員会メンバーによる現場レベルでのKYTを行っています。

2017年度までは、院内全体の勉強会でKYTとは何か?グループワーク等行ってきました。

2018年度からは、現場で実際に起きている環境を見ながら、当該スタッフと起こりうる危険やそれを回避するための方法等を話し合い、危険防止に努めています。

5.患者様・ご家族様相談窓口

医療に対する疑問・不安等について各部署スタッフだけでなく、医療福祉士による相談窓口を設け、共に対応しています。

6.転倒転落防止

認知機能の低下、長期療養に伴う筋力の低下等さまざまな理由により、転倒転落を起こし易い患者様が多くみられます。そのため、入院時すべての患者様に対して転倒転落の危険性を客観的に判断するアンケートにご協力していただいております。

結果を点数化し、転倒転落のハイリスク状態にある患者様には、個々の状態に応じた転倒転落防止策を行っています。

また、入院後1週間後、1か月後に再度評価し、リスクに応じた環境整備を行うことで、安全の確保と快適な環境を提供できるよう努めています。

*医療安全委員会では、患者様と一緒に「安全な医療」が行われる環境づくりに取り組んでいます

医療安全管理指針

【目的】

- 本指針は山尾病院において医療安全管理の具体的な方策および事故発生時の適切な対応等を示すことにより、医療安全管理体制の確立に資することを目的とする。

【基本指針】

- 安全は医療の基本である。安全な医療とは「誤りは人の常」を前提にした病院全体の取り組みとして安全対策を講じるシステムの上に成り立つ。「誤り」をシステム上の問題と捉え、原因の究明と防止対策を組織的に行う体制が重要である。

また、すべての職員は、医療安全の重要性を認識し、安全な医療の遂行を徹底する必要がある。職員個人の対策とともに、病院全体の組織的な医療安全管理システムによって、当院に関わる患者様の安全を確保しなければならない。

【職員の心がけ】

- 医療の中心は患者様であることを自覚し、すべての医療行為および療養に関わる業務に対して安全かつ安心な医療サービスが提供できるよう努めなければならない。

安全な医療とは、定められた業務手順を遵守し、他の医療スタッフと連携を図り、常に緊張感と危機管理意識を持って業務の遂行にあたらねばならない。

【コミュニケーションの確保】

- 医療安全対策を協議する場において、職種・職位の上下に関わらず、対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなければならない。

【組織および体制】

-

医療安全対策と患者様の安全確保を推進するため、次に掲げる部門および委員会を設置する。

医療安全管理部

医療安全対策に関する責任者および担当者として、次の者を配置する。

- 医療安全管理委員長

- 院内感染委員長

- 医薬品安全管理委員長

- 医療機器安全管理責任者

【医療安全管理委員会】

-

医療安全管理委員会は、医療安全管理担当医師、医療安全管理者 およびセーフティマネージャーから構成され、次の業務を行う。

- 各部署における医療安全対策の実施状況を把握・評価し、医療安全確保のための業務改善計画書の作成に関すること。必要を認めた場合は、業務改善指示および勧告を医療安全委員会に諮問する。

- 医療安全対策の実施状況を評価するために行う定期的なカンファレンスに関すること。

- 事故防止対策の実施状況、院内研修の実施状況および患者相談窓口での業務培養等の医療安全管理者の実績の把握に関すること。

- インシデントアクシデント報告書の内容分析および必要事項の記入に関すること。

- 職員に対するインシデントアクシデント報告の積極的な提言の励行に関すること。

【医療安全管理者】

-

医療安全に関する十分な知識を有する医師、看護師および薬剤師等から院長が任命し、次の業務を行う。

- 年間の医療安全管理計画の立案と評価に関すること。

- 巡回安全点検による医療安全対策の実施状況の把握と評価に関すること。

- インシデント/アクシデント報告書の収集と管理に関すること。

- 事故の原因究明と再発防止対策立案に関すること。

- 医療安全に関するマニュアルの作成と指導に関すること。

- 医療安全に関わる委員会および各部門との連絡調整に関わること。

- 医療安全を図るための職員教育および研修に関すること。

- 患者相談窓口担当部署と連携し、医療安全に係る相談体制の支援に関すること。

- その他、医療安全管理に関すること。

【院内感染対策】

- 院内感染委員会の業務は院内感染対策指針・院内感染委員会規定に従う。

【医薬品安全管理責任者】

-

医薬品に関する十分な知識を有する薬剤師を院長が任命し、次の業務を行う。

- 医薬品の安全使用のための業務手順書の作成および管理に関すること。

- 職員に対する医薬品安全使用のための研修の実施および記録に関すること。

- 医薬品の安全使用のために必要な情報の収集に関すること。

- その他、医薬品の安全使用に関すること。

【医療機器安全管理責任者】

-

医療機器に関する十分な知識を有する医師、薬剤師、看護師、臨書検査技師、診療放射線科技師等から院長が任命し、次の業務を行う。

- 医療機器の保守点検に関する計画の策定、実施及び記録に関すること。

- 職員に対する教育が必要な医療機器に関する定期的な研修の実施および記録に関すること。

- 医療機器の添付書や取扱説明書等の医療機器の安全使用および保守点検に関する情報収集と管理に関すること。

- 医療機器の不具合情報や安全性情報等の情報収集と医療機器取扱者への情報提供に関すること。

- その他、医療機器安全管理に関すること。

【セーフティーマネージャー】

-

各部署に1名以上のセーフティ―マネージャーを置く。

- セーフティーマネージャーの任期は原則として2年とする。ただし再任を妨げない。

【初期対応担当者】

- 事故発生に際して、障害を被った患者様および家族等との初期の応接を担当する者を初期対応担当者とし、以下の者を担当者とする。

初期対応担当者:外来師長 病棟看護師長 事務長 医療相談員

【職員の責務】

-

全ての職員は、インシデント/アクシデント報告書を提出する責務を負う。

- 委員会が発する業務改善指示に対しては、即座に遵守あるいは遵守できる体制の整備をしなければならない。

- 委員会が発する業務改善勧告に対しては、改善した業務内容について、1月以内に報告書を提出しなければならない。

【守秘義務と報告者へ配慮】

- 職員は、報告された事例について職務上知り得た秘密として正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当指針により義務つけられた報告書を提出した職員に対しては、これを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない。

【医療安全管理のための研修】

- 職員一人一人が常に危機意識を持ち医療安全に対する意識の向上を図るため、全職員を対象に当該研修を実施する。

医療安全に係る当院の方針および事故防止のための安全管理体制を理解し、具体的な事故事例についても周知し、意識の改革及び技術の向上を図る研修内容とする。

研修は年2回以上開催し、必要に応じて安全な業務遂行に資する研修を適宜実施する。

【患者情報の共有】

- 医療行為を安全に行うためには、患者様の病状および医療環境などを医療チーム全体で共通理解し、治療の目的・検査・治療方法などを関係する職員全員に周知する必要がある。また同時に、患者様が医療行為の一つ一つを理解できるよう十分な説明を行い、患者様と職員が協同して安全な医療に取り組めるよう配慮しなければならない。

患者様の個人情報の扱いについては、個人情報の利用目的に示す。診療情報の提供・開示については、患者様の開示要求に対しては原則として応じる。

当該医療安全管理指針は、患者坂の求めに応じて開示できることを原則とする。

【患者様からの相談】

- 当院の相談窓口は、医療社会福祉士が担当し、入院時にその旨を案内しているところではあるが、医療安全に係る相談については医療安全管理者と密に連携を取り、情報の共有と適正な対応を図る。また、すべての職員は、患者様からの相談および当院に対する苦情・ご意見に対しては真摯に聴聞し受け止め、必要があれば上司を通じて関係する部署および委員会等に速やかに連絡し、その対応を迅速・的確に摂らなければならない。

【インシデント/アクシデント報告の定義と手順】

-

アクシデントの定義と報告手順は次のように定める。

アクシデントとは、「病因側または当事者の過誤の有無を問わず、患者様等(職員、家族、お見舞い者、業者など院内の全ての人間を含む)が障害を被った事例」および「当院個人情報保護規定に違反した事例」を指す。- 患者様等に何らかの障害がある場合

- 明らかな障害がなくとも過誤があり、患者様に障害を及ぼす可能性のある行為を行ってしまった場合。

報告手順(当院医療安全院内マニュアル患者影響レベル分類 レベル別報告基準に準ずる) - 報告書は原則として当事者が記載し、遅滞なく提出する。

- 報告書の流れ(当院医療安全院内マニュアル患者影響レベル分類 レベル別報告基準に準ずる)

なお、事故の緊急性によって、上司、院長への連絡は当事者および上司の判断に任される。

インシデントとは、「患者様等に障害を及ぼすことはなかったが、何らかの誤りがあり、障害に至りそうであった場合および事故に唾がりそうな状況の経験」および「個人情報保護規定を遵守するうえでの障害や違反しそうな状況の経験」を指す。

- 上記のアクシデント報告事例以外の障害を与えそうな場合および状況の経験。

- 報告書は原則として当事者が記載し、遅滞なく提出する。

- 報告書の流れ(当院医療安全院内マニュアル患者影響レベル分類 レベル別報告基準に準ずる)

【緊急連絡を要する事故】

-

緊急連絡を要する事故とは、次の場合をいう。

- 事故により死亡あるいは障害が残ると判断される場合。

- 医師が連絡する必要性を認めた場合。

→事故が発生した場合は、速やかに応急処置を施し、障害の広がり重篤化を防ぐことが最初に取るべき行動である。

その後、医師に連絡し指示を受ける。後に上司等へ連絡をする。

インシデント/アクシデント分類・報告基準

患者影響レベル分類

当院においては、事故の種類・医療行為との関連の有無を問わず、患者の生命・健康を損なう事象が発生した場合、以下のようにレベルを分類して管理している。また、このレベルに基づき、報告基準を設定し基準に準じて報告書の提出を義務付けている。

影響度レベル別分類

| レベル | 傷害の継続性 | 傷害の程度 | 傷害の内容 | |

|---|---|---|---|---|

| 5 | 死亡 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) | ||

| 4 | 永続的 | 軽度~中等度 | 永続的な傷害や後遺症が残る | |

| 3 | b | 一過性 | 高度 | 濃厚な処置や治療をした (バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) |

| a | 一過性 | 中等度 | 簡単な処置や治療を要した(皮膚の縫合、鎮痛薬の投与など) | |

| 2 | 一過性 | 軽度 | 処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた) | |

| 1 | なし | 患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定できない) | ||

| 0 | ー | エラーや医薬品・医療用具の不具合がみられたが患者には実施されなかった | ||

患者影響レベル別報告基準

| レベル | 様式 | 提出期限 | 提出先 | 記載者 | 確認者 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5 | インシデント/アクシデント報告書 | 速やかに | 医療安全管理者 | 当事者または発見者 | 所属長 | |

| 4 | インシデント/アクシデント報告書 | 速やかに | 医療安全管理者 | 当事者または発見者 | 所属長 | |

| 3 | b | インシデント/アクシデント報告書 | 24時間以内 | 医療安全管理者 | 当事者または発見者 | 所属長 |

| a | インシデント/アクシデント報告書 | 48時間以内 | 当事者または発見者 | 所属長 | ||

| 2 | インシデント/アクシデント報告書 | 1週間以内 | 医療安全管理者 | 当事者または発見者 | 所属長または委員 | |

| 1 | インシデント/アクシデント報告書 | 1週間以内 | 医療安全管理者 | 当事者または発見者 | 所属長または委員 | |

| 0 | インシデント報告書 (レベル0) |

48時間以内に記入 (集計表とともに提出) |

各部署委員 提出用BOX内 最終的医療安全管理者 |

当事者または発見者 | 委員 | |

*警鐘事例であるレベル3-b以上のアクシデントにおいては、その状況をPm-SHELL分析やRCA分析を行う。

分析から根本原因を究明し、改善策を立てる。

改善策を立てた場合は3か月後に、委員会内できちんと実施できているか検証を行い、さらに1年後再度評価を行う。

転倒転落アセスメントスコアについて

入院が決まりましたら、書類一式をお配りしています。

その書類の中に『転倒転落自己診断というアンケートが含まれています。

自宅などを含む、入院前の状況を確認させていただきます。

設問20問中、8点以上であった方に対し、看護師が入院時に転倒転落アセスメントスコアシートというスコア表を用いて、患者ざまの現在の転倒のリスクを把握します。

危険度Ⅰ~Ⅲのどのレベルであるか確認し、それぞれの状況にあった転倒防止プランを行っていきます。入院時・入院後1週間・入院後1か月の段階で評価し、患者さまを取り巻く環境が適切であるか判断しながら安全のための転倒防止、安楽のための拘束の検討を行っています。

患者様の人権確保と安全の確保のために

全ての患者様の人権の確保のために、国としても《拘束ゼロ》の動きになっています。

当院でも、患者様の人権の確保を維持するため、できるだけ拘束しないように努めています。

ですが、認知機能の低下に伴い、また病院で治療するというストレスのある環境下で、患者様の安全を守るということが困難な状況が生じることがしばしばあります。

そのため、家族の方に承諾を頂いたうえで、拘束をすることがあります。

夜間帯での緊急の場合を除き、拘束を行う時にはあらかじめ家族の方の同意を取らせていただき、行うことになっています。どんな拘束を行うのか、それを行うのはいつか、お話させていただきますので了承ください。

それでも、不穏状態が続く場合には、家族の方の付き添いをお願いすることもあります。その際は、ご協力よろしくお願い申し上げます。

初診時の「機能強化加算」についてのご案内

当院では、「かかりつけ医」として必要時に以下の取り組みを行っております。

- 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関する相談に応じます。

必要に応じ専門の医師・医療機関をご紹介します。 - 介護・保険・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。

- 夜間・休日の問合せへの対応を行っています。

- 慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了しています。

- 必要に応じて、受診されている他の医療機関や処方されているお薬を伺い薬の管理を行います。

- 予防接種に関するご相談に応じて接種を行っています。

かかりつけ医機能を有する地域の医療機関を以下にて検索できます。

https://iryojoho.pref.aichi.jp/

「明細書発行体制について」

医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担が無い方についても、明細書を無料で発行しております。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が掲載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

「医療情報取得加算」についてのご案内

オンライン資格確認を行う体制を有しております。

当該保険医療機関を受診した患者様に対して、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他の必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いいたします。

「医療DX推進体制整備加算について」のご案内

以下の通り対応を行っております。

- オンライン請求を行っております。

- オンライン資格確認を行う体制を有しております。

- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。

- 電子処方箋を発行する体制を開始予定です。

- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。

- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示行っています。

- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001241676.pdf

診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

「一般名処方加算」についてのご案内

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

「長期収載品の選定療養費について」のご案内

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から後発医薬品のある先発医薬品を希望される場合は、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。

選定療養費の対象となる場合

- 院外処方

- 院内処方(入院・退院処方は除く)

選定療養費の対象となる医薬品について

- 後発医薬品が発売され、5年を経過した先発医薬品

- 後発医薬品が発売され、5年を経過していなくても後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

対象から除外されるケース

- 医師が医療上の必要性があると判断した場合

- 在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合

- バイオ医薬品

自己負担額について

- 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1(課税対象)

「生活習慣病管理料」についてのご案内

2024年6月1日より診療報酬改定に伴い特定疾患療養管理料の対象疾患から「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が除外となりました。

当院では「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が主病の患者様は厚生労働省の指針に従い、治療、管理を行い「生活習慣病管理料」へ移行いたします。

患者様ごとに療養計画書の作成を行いお渡しします。初回時は同意書へのサインをお願い致しております。

患者様の状態に応じ28日以上の長期の処方を行う事、リフィル処方箋を発行する事のいずれの対応も可能です。

※長期処方やリフィル処方箋の交付は病状に応じて担当医の判断が必要になりますのでご了承下さい。

敷地内禁煙のお願い

当院は、患者様の健康を第一に考え、敷地内を全面禁煙とさせていただいております。

受動喫煙の防止や健康増進のため、ご来院の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

- 病院敷地内(駐車場を含む)すべてのエリアが禁煙対象となります。

- 電子タバコ、加熱式タバコも含め、すべての喫煙行為は禁止です。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

喫煙をご希望の方は、病院敷地外の指定エリアをご利用ください。

病院職員が巡回し、禁煙のご協力をお願いする場合がございます。

院内感染対策に関する取組事項

1 院内感染防止対策組織に関する基本的な考え方

当院は、感染防止対策を病院全体として取り組み、病院に関わる全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努めます。

2 院内感染対策のための組織に関する事項

感染防止対策に関する問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染防止対策活動の中枢的な役割を担うために、「感染対策委員会」を設置しています。会議は月1 回を基本とし、必要時には随時開催します。委員会は各部門を代表とする職員により構成されています。また、感染制御チーム(ICT)を設置し、感染防止対策の実務と評価を行います。

3 院内感染対策に関する職員研修の取り組み事項

職員の感染防止策に対する意識・知識・技術向上を図るため、全職員を対象とした研修を年2回以上実施しています。

4 感染症の発生状況の報告に関する事項

薬剤耐性菌や院内感染対策上問題となる微生物の検出状況に関する感染情報レポートを作成しています。ICT で必要に応じた感染対策を検討し、現場へフィードバック、周知や指導を行っています。

5 院内感染発生時の対応に関する事項

感染症患者が発生または疑われる場合は、ICTが感染対策に速やかに対応します。また必要に応じ、通常時から協力関係にある医療機関や保健所と速やかに連携し、対応します。

6 患者様への情報提供に関する事項

感染症が流行する時期は、院内におけるポスター等の掲示物で院内に広く情報提供を行います。あわせて感染防止の意義及び手洗い、マスクの着用などについて、理解と協力をお願いします。

7 抗菌薬の適正使用に関する方策

耐性菌の予防のために抗菌薬の適正使用については、協力関係にある地域の医療機関からの助言を頂いています。

8 他の医療機関等との連携体制

年に4回、感染対策向上加算1届出医療機関が主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加しています。

2024年 4月1日

医療法人秀麗会 山尾病院

病棟紹介

地域包括ケア病棟

手術が必要となった患者さま、急性期病院の治療後に入院医療を要する患者さま、在宅や介護施設等において症状が急性憎悪した患者さまを積極的に受け入れ、医師、看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカーなどの多職種が協働して退院を支援します。

医療療養病棟

急性期病院および地域包括ケア病棟で集中的な治療を受けた後も退院が困難であり、継続的な療養を必要とする患者さま、慢性期疾患で長期に療養を必要とする患者さま、終末期ケアの必要な患者さまを対象に、安心して療養していただける入院環境を備えた病棟です。

診療機器紹介

一般撮影(各種レントゲン撮影)

胸部、腹部、頭部、四肢、その他関節など様々な部位を撮影します。

当院ではコニカミノルタ社製フラットパネルディテクタ(FPD)を導入しました。

FPDは少ないX線で高画質の画像を取得できる為、従来のシステムに比べ被曝量を減らすことができ、さらに瞬時に画像確認が行える為、スムーズに検査が進められます。

EIRL Chest Screening

山尾病院では胸部レントゲンにAI診断システムを導入しています。EIRL(エイル)は、人工知能(AI)アルゴリズムを用いた医療画像診断支援技術です。画像診断に必要な情報を解析し、医師がより正確な診断ができる環境を提供します。

X−TV

当院では整形外科の整復時や、頚部や鼠径部から点滴を入れる為の手技もこちらの装備を使用して行います。

超音波検査(頚動脈、腹部、心臓、甲状腺など)

装置から超音波を発射し、各臓器から反射して帰ってくる超音波を捉えて画像にしていく検査です。

CT(コンピュータ断層撮影装置)検査(心臓を除く体全体)

エックス線を用いて体の横断像を撮影する装置です。

この検査ではミリ単位の断層像を撮ることができるので、小さな病巣も発見しやすいというメリットがあります。また、3次元画像を作成することも可能です。

当院では「AIDR 3D」という機能を使い、被曝量を低減し画質をよくしています。

大腸CT検査(CTC:CTコロノグラフィ)

最新の精密検査法である大腸CT検査とは、大腸に炭酸ガスを注入し腸管を膨らませた状態でCT撮影を行い、3次元画像を作成し大腸の病気を診断します。大腸内視鏡(大腸カメラ)検査のように組織を採取したり治療をすることはできませんが、大腸内視鏡(大腸カメラ)検査に比べ飲用する下剤量が少なく、体への負担も少ないのが特徴です。また、検査時間も短時間(約10〜15分)で済む事も大きな特徴です。

大腸CT検査では、特別な解析装置を用いポリープなどの病変を内視鏡(大腸カメラ)と同じように描出します。そして診断精度は内視鏡に匹敵すると言われています。

腹部の手術歴から癒着があり大腸カメラが入りにくい方や、痛みが心配で内視鏡(大腸カメラ)検査を受ける決心がつかない方にお勧めです。

MRI(磁気共鳴 断層撮影装置)検査(心臓を除く体全体)

任意の角度で撮像することが可能です。

MRA(MRアンギオ)といって、造影剤を用いずに血管の画像を得ることができます。

当院では1.5T(テスラ)という強い磁場と電磁波を用いて画像を得ています。

栄養課

食事について

入院患者様一人一人の状態にあった食事形態を用意し安全で家庭的な食事を提供しております。調理では新鮮な食材を使い、手間を惜しまず丁寧に仕上げる事にこだわっています。食欲低下や嚥下障害等にも対応するため固さ、量、大きさ、とろみ等、個々に合わせて調整し、患者様に安心して食べていただけるよう努めております。

また、入院中でも患者様に季節を感じていただけるよう、四季に合わせた行事食を考え提供しています。

お花見常食

七夕常食

入院・外来栄養指導

医師からの指示に基づき患者様の状態を把握し、病態に応じた食事相談や食事療法を提案しています。患者様の健康維持、増進のため何をどれだけ食べたら良いのか、ライフスタイルを尊重した食べ方のコツや調理の工夫をお話させていただきます。

栄養管理

入院時に患者様ごとに栄養状態を評価し、栄養状態、嚥下機能、食事形態を考慮し栄養管理計画書を作成しています。定期的に再評価、計画の見直しを行い栄養状態の改善・安定に努めています。また、食事量が低下している患者様の病室を訪問し病状や嗜好の聞き取りを行い、状態に合った食事の提供、栄養補助食品の提案なども行っています。

常食→軟食→易消化食→やわらか食→ソフト食への展開

常食

軟食

易消化食

やわらか食

ソフト食

NST(栄養サポートチーム)

栄養や食事面で問題がある患者様に対し、医師、看護師、管理栄養士をはじめ他職種が知識や技術を出し合い、患者様にとって最良な栄養管理の提案を行っています。

薬剤室

私たち薬剤師は、山尾病院の基本理念に基づき患者様に安心してお薬を服用していただくために、厳しくチェックされたお薬を正確な情報とともに提供するよう心掛けています。

調剤

入院患者様のお薬を処方箋に基づいて調剤しています。患者様が飲みやすいように、一包化で調剤し、患者様の名前、薬品名、服用方法を印字しています。また、お薬の飲み合わせや適正な使用方法であるかをチェックし、患者様に安全なお薬を提供するよう心掛けています。

内服薬セット

入院患者様毎に1週間分のお薬を、服用日、服用時毎に配薬カートにセットし、病棟へ提供しています。

注射薬セット

一部病棟において、注射オーダーに基づき患者様毎に注射薬セットを行っています。

持参薬の管理

入院された患者様の持参薬を薬剤師が確認し、医師、看護師に情報提供しています。

病棟業務

入院患者様のベッドサイドに伺い、過去の副作用やアレルギーなどを確認し、投薬されたお薬の説明をしています。お薬の効果、副作用の有無等をチェックし、他の医療スタッフと情報を共有し、より良い医療が提供できるように努めています。

医薬品の管理

院内で使用する医薬品の購入と供給管理を行っています。

医薬品の情報収集

医薬品を有効かつ安全に使用するために医薬品に関する情報を収集し、月1回発行の薬局ニュース等で医療スタッフに情報提供しています。

薬事委員会

薬事委員会を2か月に1回開催し、医薬品の採用など、医薬品に関する全ての案件を審議決定しています。

チーム医療

医療チームの一員として活動しています。

医療安全委員会、感染委員会、NSTチーム